Beiträge

Quelle:

Ulrich Kaiser, "Hören, Wissen und Wissenschaft", in: Musik, Wissenschaft und ihre Vermittlung. Bericht über die internationale Musikwissenschaftliche

Tagung Hannover 2001 (= Schriftenreihe der Hochschule für Musik und Theater Hannover 12), Augsburg 2002, S. 224-225.

Der originale Beitrag als PDF-Datei

ULRICH KAISER, MÜNCHEN

Hören, Wissen und Wissenschaft

In Diskussionen über das Verhältnis von Musikwissenschaft und Musiktheorie wird im allgemeinen die Hörerziehung nicht berücksichtigt (wofür auch der Verlauf dieses Symposions und der Podiumsdiskussion beispielhaft angeführt werden könnte). Das liegt zum einen an einer allgemeinen Geringschätzung des Fachs Hörerziehung und zum anderen daran, dass Fragen nach anderen zentralen Inhalten und in Folge davon dem Status des Fachs Musiktheorie zur Zeit zwischen den Fachvertretern sowie den Kolleginnen und Kollegen der Musikwissenschaft und Musikpädagogik vorrangig und kontrovers diskutiert werden.

Das Fach Hörerziehung hat im Universitäts- und Hochschulalltag primär eine propädeutische oder künstlerisch-praktische Ausrichtung mit vielfältiger Zielsetzung (Notationskunde, Förderung auditiver und höranalytischer Fähigkeiten, Interpretationskritik, Literatur- und Intonationshören etc.). Da Hörerziehung jedoch Gegenstand wissenschaftlicher Forschung innerhalb der Geschichtswissenschaften (z. B. Geschichte der Hörerziehung), der Musikpädagogik (z. B. durch eine kritische Methodenreflexion) oder der Musikpsychologie (z. B. beim Erforschung lernpsychologischer Grundlagen) sein kann und weil im Diplomstudiengang Hörerziehung an den Musikhochschulen die Reflexion über Hörerziehung zumindest den gleichen Stellenwert einnehmen sollte wie das Verbessern der Hörfähigkeiten selbst, finden sich in diesem Studiengang künstlerisch-praktische und wissenschaftliche Anteile (Übungen zur Hörschulung, Seminare, Diplomarbeit usw.).

Ungleich schwieriger ist das Verhältnis der Fächer Musiktheorie und Hörerziehung zu beschreiben, denn es gibt einerseits Traditionen, in denen der Unterricht in Hörerziehung eigenständig und von der Musiktheorie losgelöst erfolgt, während auf der anderen Seite versucht wird, eine möglichst enge Vernetzung der Fächer zu gewährleisten. Diesen beiden Tendenzen liegen divergierende Ansichten darüber zugrunde, was das Fach Hörerziehung innerhalb der Musikausbildung zu leisten hat. Geht man z. B. von der Überlegung aus, dass an die Hörfähigkeit eines Dirigenten durch Werke des 20. Jahrhunderts ganz enorme Anforderungen gestellt werden, ergibt sich eine ganz andere Perspektive auf Lerninhalte als im Hinblick auf die Ausbildung z. B. von Lehramtsstudierenden oder die Gehörbildung in der Musikwissenschaft. Unter Berücksichtigung beider Blickwinkel wird es verständlich, warum im ersten Fall in Leistungskursen bzw. am Computer drill-and-practise-Konzepte zu komplexen Rhythmen und atonalen Tonhöhengebilden verordnet werden, während im zweiten Fall diese bittere Pille als praxisferner Hörsport angesehen und abgelehnt wird. Jedoch wäre es denkbar, zumindest für die Musikhochschulen beide Positionen in ein umfassendes Konzept zur Hörerziehung zu integrieren.

Die Frage nach dem Verhältnis Musiktheorie und Hörerziehung ist darüber hinaus wegen unterschiedlicher Ansichten über Art und Anteil des Wissens beim Hören und in der Hörerziehung strittig. Die Diskussionen hierüber verlieren jedoch Ihre Schärfe, wenn als musikalisches Wissen alle an der Musikwahrnehmung beteiligten kognitiven Schemata bezeichnet werden. Denn ein kognitives Schema kann sowohl aus einer Repräsentation komplexer Rhythmen bestehen, die allein durch kontinuierliche Beschäftigung erlernt worden sind, als auch aus reflektiertem bzw. verbalisierbarem Wissen struktureller, formal-syntaktischer, metaphorischer oder semantischer Art.

Die Frage müsste also vielmehr lauten, ob die kognitiven Schemata, mit denen traditionell in der Gehörbildung an Musikhochschulen und Universitäten gearbeitet wird, für das jeweils anvisierte Berufsziel ausreichend sind. Ein Training, das in erster Linie auf isolierte musikalische Parameter (Rhythmen, horizontale und vertikale Tonhöhenkonstellationen etc.) ausgerichtet ist, mag einen nicht zu unterschätzenden Nutzen für die Steigerung der technischen Leistungsfähigkeit bei der Darstellung und beim Wiedererkennen eben dieser Einzelphänomene haben, läuft jedoch Gefahr, sich einer vermeintlichen Objektivität des musikalischen Gegenstandes auszuliefern. Denn das Benennen objektiver Gegebenheiten scheitert an der Tatsache, dass Wahrnehmung keine mechanische Wirklichkeitsabbildungen liefert, sondern eine aktive Konstruktionsleistung des menschlichen Bewusstseins darstellt. Eine Musikerin im Orchester, ein Dirigent, eine Gesangssolistin und ein Musikkritiker haben für ein und dieselbe Musik ganz unterschiedliche mentale Modelle entwickelt und die Gehörbildungslehrenden sollten sich darüber Rechenschaft ablegen, welche Hörstrategien zum Hören von Musik, aus welchem Grunde für welchen Personenkreis im Unterricht thematisiert werden. Ein Gehördiktat von Zwölftonreihen z. B. ist keine neutrale Übung, sondern eine qualitative Entscheidung im auditiven Umgang mit einer entsprechenden Musik. Die Ausschließlichkeit von Methoden, die suggerieren, es gäbe objektive Sachverhalte und ein quasi unschuldiges Hören, sollte relativiert werden durch den Versuch, umfassendere mentale Modelle zum Hören von Musik zu entwickeln und in die Hörerziehung zu integrieren.

Quelle:

Ulrich Kaiser, »Zur Gehörbildung in Deutschland«, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie. Nordamerikanische Musiktheorie (= ZGMTH) 1-2/2003-2005,

S. 197-202. Die online-Fassung des Original-Beitrags finden Sie hier.

Der originale Beitrag als PDF-Datei

ULRICH KAISER, MÜNCHEN

Zur Gehörbildung in Deutschland

Im Universitäts- und Hochschulalltag Deutschlands haben die Bemühungen um eine Verbesserung des Hörvermögens eine primär propädeutische oder künstlerisch-praktische Ausrichtung (Förderung auditorischer und höranalytischer Fähigkeiten, Musikdiktat, Fehler- und Intonationshören, Literaturkenntnisse, Interpretationsvergleich etc.). Abweichend davon ist die Ausbildung im Diplomstudiengang Hörerziehung an Musikhochschulen zu nennen, die der Qualifizierung zukünftiger Gehörbildungslehrerinnen und -lehrer dient. In diesem Studiengang ergänzen sich künstlerisch-praktische und wissenschaftliche Anteile (Diplomarbeit, Geschichte der Gehörbildung, kritische Methodenreflexion, lernpsychologische Grundlagen etc.), werden wechselseitig aufeinander bezogen und in ein konstruktives Verhältnis gesetzt.

Auf die Notwendigkeit der speziellen Übung des Gehörs[1] und eines besonderen Trainings im Aufschreiben von Musik[2] wurde im deutschsprachigen Schrifttum bereits im 18. Jahrhundert hingewiesen. Gehörbildung blieb jedoch noch für längere Zeit in den Instrumentalunterricht integriert bzw. war eine Sache des musikalischen Elementar- und Singunterrichts für Anfänger.

Die zunehmende Trennung von Hörerziehung und Instrumentalausbildung an den privaten bzw. kommunalen Musikausbildungsstätten (Musikschulen, Konservatorien) spiegelt sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den zahlreichen deutschsprachigen Publikationen zum Musikdiktat nach französischem Vorbild. Ein prominenter Verfechter des Musikdiktats in dieser Zeit war Hugo Riemann, der sogar von den Schulbehörden forderte, sie sollten »dem Musikdiktat die Beachtung schenken, welche es verdient, und es in die Lehrpläne der Schulen« aufnehmen.[3] Trotz in den letzten Jahren verschiedentlich geäußerter Kritik[4] gehört das Musikdiktat bis auf den heutigen Tag zum methodischen Repertoire des Gehörbildungsunterrichts an den Musikhochschulen.

Gehörbildung an den Schulen war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts untrennbar mit dem Schulgesang[5] verbunden. Musikdiktate – sie werden bereits 1810 in der Gesangsbildungslehre nach Pestalozzischen Grundsätzen von Martin Traugott Pfeiffer und Hans Georg Nägeli für den Elementarschulbereich[6] erwähnt – blieben dagegen Nebensache, denn der Schwerpunkt musischer Erziehung lag auf dem Singen, und die Fachdiskussion kreiste primär um die Frage nach der pädagogisch sinnvollsten Solmisationsmethode. Sowohl der Umfang der Auseinandersetzung als auch die intensiven Bemühungen um eine Vermittlung zwischen relativer (Hundoegger 1898) und absoluter (Eitz 1911) Methode in dieser Zeit zeigen[7], wie sehr trotz der Reformversuche durch Leo Kestenberg in der Unterrichtspraxis am Schulgesang alten Zuschnitts festgehalten wurde. Bis 1945 spielten Musikhören und Gehörbildung an den allgemeinbildenden Schulen in Deutschland eine untergeordnete Rolle[8], und auch nach dem 2. Weltkrieg blieben in den Schulen das Singen und das Musische zunächst von herausragender Bedeutung. Nach der fundamentalen Kritik Theodor W. Adornos (vgl. Adorno 1954), die eine grundlegende Reform des Musikunterrichts bewirkte, lassen sich für die Hörerziehung zwei Grundrichtungen erkennen: in der einen wird der Orientierung am Objekt, dem Werkhören (Alt 1968), Hören nach Noten (Venus 1969) und dem musikalischen Kunstwerk (Richter 1979) breiter Raum gegeben, in der anderen dominiert eine Orientierung am Subjekt, die ihren Niederschlag in der auditiven Wahrnehmungserziehung (Hentig 1972) findet, und ganz allgemein für eine differenziertere Wahrnehmung sensibilisieren sowie zur Kritikfähigkeit gegenüber Musik und Gesellschaft verhelfen möchte.

Die Entwicklungen der Hörerziehung im Bereich der Schulmusik blieben nicht ohne Auswirkungen auf die Ausbildung an den Musikhochschulen. Im Vorwort späterer Auflagen der Gehörbildung von Roland Mackamul wird terminologisch greifbar[9], was einen nachhaltigen Einfluß auf die Organisation des Fachs an den höheren Musikausbildungsinstituten gehabt hat: Die Trennung von Gehörbildung und Höranalyse im Rahmen einer umfassenden Hörerziehung. An vielen Musikhochschulen werden heute Übungen zur Gehörbildung im Grundstudium und Veranstaltungen zur Höranalyse mit Seminarcharakter im Hauptstudium angeboten. Die Anzahl der Teilnehmenden an einer Übung kann dabei je nach Studiengang und Hochschule stark variieren: Sie schwankt unmittelbar vor der Modularisierung des Unterrichts im Rahmen der neu einzuführenden Bachelor- und Masterstudiengänge (Stand Januar 2005) zwischen zwei Personen (Essen) und 30 Personen (Detmold). Die Gruppengröße wiederum hat unmittelbaren Einfluß auf die Methodik des Fachs: Während der Unterricht mit vielen Studierenden in der Regel auf ›drill-and-practise‹-Konzepten basiert, lassen sich in kleineren Gruppen umfangreichere Vor- und Nachspielübungen und im Einzelunterricht sogar ausgedehnte Improvisationen am Instrument[10] realisieren. Versuche, das traditionelle Solfège als Methode der Gehörbildung an den Musikhochschulen zu etablieren, sind nicht sehr erfolgreich gewesen, eine Übertragbarkeit der Methode französischen Zuschnitts auf deutsche Verhältnisse wird von prominenten Fachvertretern sogar bestritten.[11]

Seit 1945 erschienen zahlreiche kürzere oder auch umfassendere Publikationen zur Gehörbildung.[12] Stoff und Methodik einiger dieser Lehrwerke können als Dokumentation eines bestimmten Unterrichtskonzepts an einer bestimmten Musikhochschule zu einer bestimmten Zeit angesehen werden, andere Publikationen wie zum Beispiel die Gehörbildung im Selbststudium von Clemens Kühn (1983) sind als Propädeutik[13] konzipiert und auf Grund ihrer Kürze mehr Ideensammlung denn systematische Lehrgänge. Großen Einfluß auf die Musikausbildung in Leipzig zur Zeit des geteilten Deutschland hatte Paul Schenk. Monika Quistorp, die bei Paul Schenk studierte, lehrte später in Detmold und prägte den dortigen Gehörbildungsunterricht entscheidend. Doris Geller studierte bei Monika Quistorp und unterrichtet heute in Mannheim. Sie entwickelte das Konzept von Quistorp weiter und veröffentlichte 1997 eine Praktische Intonationslehre, die einen ersten Versuch zeigt, das schwierige und nicht unumstrittene Thema Intonation sowie den Umgang mit musikalischen Temperaturen für den Gehörbildungsunterricht aufzuarbeiten. Eine Öffnung gegenüber dieser Thematik ist in den letzten Jahren auch an anderen Musikhochschulen wie zum Beispiel in Frankfurt und München zu beobachten. Roland Mackamul studierte in Stuttgart, wirkte später an dieser Hochschule als Dozent und überformte die dort praktizierte Gehörbildung zu einem methodisch konsequenten Lehrgang. 1969 erschien seine Gehörbildung in zwei Bänden, die seither in zahlreichen Auflagen verlegt worden ist und die durch ihre Verbreitung das gleichnamige Unterrichtsfach nicht unerheblich beeinflußt hat. 1977 wurde Mackamul an die Musikhochschule in München berufen, wobei als Besonderheit angemerkt sei, daß er dort 1978 einen Lehrstuhl erhielt und seine Lehrverpflichtung wie zuvor in Stuttgart nur den Unterricht in Hörerziehung und nicht den der Musiktheorie umfaßte.[14] Seit 1990 unterrichtet Kay Westermann an dieser Hochschule als Professor für Gehörbildung. Er setzte einerseits die von Mackamul begründete Tradition fort, stärkte jedoch andererseits den Bereich der Höranalyse und erweiterte das bestehende Konzept um zeitgemäße Themen und Methoden. Die Erkenntnis der Historizität satztechnischer Modelle, für die in Berlin entscheidende Impulse von Carl Dahlhaus ausgingen, prägte maßgeblich das inhaltliche Profil der Fächer Musiktheorie und Gehörbildung an der Kunsthochschule[15] im Westen der geteilten Stadt. Hier studierte Ulrich Kaiser, dessen zweibändige Gehörbildung 1998 erschien und die heute als Nachfolgerin der Gehörbildung Mackamuls vertrieben wird. In dieser Anleitung wird neben einer Fülle von historischen Musikbeispielen erstmalig ein Konzept zur Vernetzung von Improvisation, Gehörbildung, Höranalyse und Musiktheorie vorgelegt sowie eine Methodik zum mehrstimmigen Hören[16] entwickelt, die Mackamuls progressives Voranschreiten von der Ein- zur Zwei-, Drei- und Vierstimmigkeit in Frage stellt. Umgangsweisen mit Neuer Musik werden in dem Lehrwerk überwiegend innerhalb von Höranalysen thematisiert[17], kritisch äußert sich Kaiser dagegen zu Notendiktaten mit atonaler Musik.[18] Für Diktataufgaben und Übungen zum Blattsingen solcher Art ist in Deutschland der Modus Novus von Lars Edlund (1963) verbreitet. Eine Gehörbildung in deutscher Sprache, in der wie in dem Lehrgang von Michael L. Friedmann (1990) eine methodisch konsequente Aufarbeitung von Klangphänomenen des 20. Jahrhunderts versucht wird, ist derzeitig noch nicht geschrieben. Eine umfangreiche Bibliographie zur deutschsprachigen Gehörbildungsliteratur findet sich im Internet auf der Website von Lutz Felbick.[19] Ob die in den letzten zehn Jahren entwickelten Computerlehrgänge zum Thema wie z. B. Audite, EarMaster, Computerkolleg Musik, MusicTeacher, Auralia etc. mit der herkömmlichen Stoffvermittlung in Konkurrenz treten oder sich als ihre sinnvolle Ergänzung erweisen werden, bleibt abzuwarten. Der Wert entsprechender Software ist umstritten.

Kontrovers diskutiert wird unter Fachvertretern heute die Frage nach dem Verhältnis zwischen Gehörbildung und Musiktheorie. Der Umstand, daß mit dieser Frage Probleme verbunden sind, die in den Forschungsbereich der Wahrnehmungspsychologie fallen, dürfte deren Beantwortung nicht erleichtern. Äußeres Merkmal für die Divergenzen in dieser Frage ist die Tatsache, daß an vielen Hochschulen und Universitäten (z. B. in Halle, Mainz, Detmold, Essen und Mannheim) der Unterricht in Gehörbildung eigenständig und unabhängig von Musiktheorie erfolgt, während andernorts (z. B. in Hannover, Köln und Berlin) eine Vernetzung der Fächer angestrebt wird. Hinter der Frage nach dem Verhältnis von Musiktheorie und Gehörbildung steht die nach der Art und Bedeutung des Wissens für die Hörerziehung, denn es macht im Hinblick auf die Methodik einen grundlegenden Unterschied, ob die Hörvorgänge in diesem Fach als ›bottom-up‹- oder ›top-down‹-Prozesse verstanden werden. Da ein wissenschaftlicher Diskurs zum Thema Gehörbildung in Deutschland nur in Ansätzen vorhanden ist, verwundert es nicht, daß sich unter den Lehrenden des Fachs ein breites Spektrum von Ansichten findet: vom Standpunkt, das Fach Gehörbildung müsse von der Dominanz der Musiktheorie befreit werden, bis hin zu der Ansicht, der Gehörbildungsunterricht habe die möglichst enge Vernetzung von Hören und Wissen zum Ziel. Diese Meinungsvielfalt basiert auf Unterrichtserfahrungen, die zum Teil unter sehr verschiedenen formalen Bedingungen gemacht worden sind, könnte aber auch auf ein mangelndes Nachdenken darüber zurückzuführen sein, was das Fach angesichts von sich wandelnden Studienprofilen innerhalb der Musikausbildung heute und zukünftig zu leisten hat. Nicht zuletzt ist den Entwicklungen des Fachs ein Prestigedenken hinderlich, das in Gehörbildung lediglich eine ›unwissenschaftliche‹ Praxis neben einer ›wissenschaftsfähigen‹ Musiktheorie sieht. Ein Forum, um die Probleme des Fachs zu diskutieren und eine Grundlage für deren Lösung zu erarbeiten, wurde 2002 innerhalb der Gesellschaft für Musiktheorie[20] gegründet.

Anmerkungen

|

Sulzer 1771/1774. |

|

|

Mattheson 1739, 56f. |

|

|

Riemann, 1889, 4. |

|

|

Vgl. Matz 1999, 330 und Kaiser 1998, XVIf. |

|

|

»Die Domäne des Gesangsunterrichts ist zunächst die Gehörbildung; er lehrt hören, und das ist erstes Ziel, das Ohr muß die Töne auffassen und unterscheiden lernen nach Höhe, Dauer und Stärke, also in tonischer, rhythmischer und dynamischer Beziehung. Aus dieser Vorstellung heraus muß der Schüler die Töne reproduzieren, also singen lernen, er muß sie aber auch für das Auge notieren und wiederum die Notation absingen lernen« (Rolle 1913, zit. nach 21914, 16). – Vgl. auch Gieseler 1986, 175. |

|

|

»Die Tonreihe, die das Kind hört, soll ihm so deutlich vorschweben, daß es einen Moment später, allenfalls eine halbe Minute nachher, die Töne nach ihren Verhältnissen noch geistig um sein Ohr klingen hört und die ihnen entsprechenden Noten vor seinem Auge dastehen sieht, gleich als wenn es sie äußerlich an die Tafel geheftet sähe« (Pfeiffer / Nägeli 1810, 120). |

|

|

Von der lebhaften Diskussion um die ›wahre‹ Solmisationsmethode zeugen zahlreiche Zeitschriftenartikel, Gutachten sowie (erfolglose) Vermittlungsversuche (z. B. die »Tonwortkonferenz«, 1927). Vgl. hierzu Heise 1994, 279. |

|

|

Günther 1967, 160. |

|

|

Neben die »Anleitung zur bewußten Aufnahme und Wiedergabe von Klängen, Klangzusammenhängen und Klangaufzeichnungen ist ein neuer Lehrbereich getreten, der sich mit dem komplexen Hören musikalischer Werke und ihren Teilkomponenten (Formverlauf, Struktur, Typ, Klangfarbe, Interpretation) beschäftigt. […] Als Dachbegriff für beide bietet sich ›Hörerziehung‹ an; für das zuerst genannte ist seit langem die Bezeichnung ›Gehörbildung‹ üblich. […] Zur Vermeidung weiterer Mißverständnisse sollten aber die neu hinzugekommenen Aufgaben mit ihrer anderen Zielsetzung, aus der sich auch ein anderer methodischer Weg ergibt, nicht dem Begriff ›Gehörbildung‹ zugeordnet werden. Für dieses Gebiet wird der Terminus ›Höranalyse‹ vorgeschlagen« (Mackamul, Lehrbuch der Gehörbildung, 8). |

|

|

Vgl. hierzu die Unterrichtskonzeption der »Klangskizze« bei Matz, »Gehörbildung heute«, 333–334. |

|

|

Zwangsläufig ergab sich also die Frage, ob Solfège ein sinnvoller Weg zum Blattsingenlernen an einer deutschen Musikhochschule ist. Und diese Frage beantworte ich heute mit einem klaren Nein« (Laclau 2004, 371). |

|

|

Grabner 1950, Schenk 1951, Mackamul 1969/70, Quistorp 1970, Kühn 1983, Zilkens 1993, Marinovici 1997, Kaiser 1998, Bendig 1999, Pöhlert 2004. |

|

|

»Doch gilt es, nicht nur den hochschulischen Unterricht zumindest von der lähmenden Fixierung auf elementare Hörübungen wenn nicht zu befreien, so doch zu entlasten« (Kühn 1983, 7). |

|

|

Neben zwei Professuren an der Musikhochschule in München gibt es derzeitig nur noch eine weitere Professur in Frankfurt, die ausschließlich dem Unterricht in Hörerziehung vorbehalten ist. |

|

|

1975 erfolgte die Zusammenlegung der Hochschule für Bildende Künste und der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst zur Hochschule der Künste Berlin. Am 1. November 2001 wurde der HdK der Titel Universität verliehen (seither: Universität der Künste Berlin). Der alte Namen ist jedoch z.Z. noch verbreitet, das von ihm abgeleitete Kürzel HdK Bestandteil des hauseigenen Logos. |

|

|

Kaiser 1998, 132–209 und 282–405, bietet eine umfassende Systematik zu mehrstimmigen Satzmodellen und eine didaktische Aufarbeitung des Themas. |

|

|

Insbesondere in dem Formkapitel von Hartmut Fladt in Bd. 2. |

|

|

Kaiser 2004, 128–129. |

|

|

http://members.aol.com/lfelbick/bibli.html. |

|

|

Fachgemeinschaft Hörerziehung–Gehörbildung (FGH). |

Literatur

Adorno, Theodor W. (1954), »Thesen gegen die musikpädagogische Musik«, Junge Musik 4, 111ff. Wieder abgedruckt in: Ders., Gesammelte Schriften, hg. von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz, Bd. 14, Dissonanzen. Einleitung in die Musiksoziologie, Frankfurt a. M. 1973, 437–440. Vgl. auch die »Vorrede zur dritten Ausgabe«, ebd. 10.

Alt, Michael (1968), Didaktik der Musik. Orientierung am Kunstwerk, Düsseldorf: Schwann.

Bendig, Volker (1999), Elementare Gehörbildung. Von den Anfängen bis zur Aufnahme an einer wissenschaftlichen Hochschule, Essen: Die Blaue Eule.

Edlund, Lars (1963), Modus Novus, Lehrbuch freitonaler Melodielesung, Stockholm: Edition Wilhelm Hansen.

Eitz, Carl (1911), Bausteine zum Schulgesangunterricht im Sinne der Tonwortmethode, Leipzig.

Friedmann, Michael L. (1990), Ear Training For Twentieth-Century Music, New Haven und London: Yale University Press.

Gieseler, Walter (1986), »Orientierung am musikalischen Kunstwerk, oder: Musik als Ernstfall«, in: Handbuch der Musikpädagogik, hg. von Hans-Christian Schmidt, Bd. 1, Geschichte der Musikpädagogik, Kassel: Bärenreiter, 174–214.

Grabner, Hermann (1950), Neue Gehörübung, Berlin: Deutscher Musikliteratur-Verlag.

Günther, Ulrich (1967), Die Schulmusikerziehung von der Kestenberg-Reform bis zum Ende des Dritten Reichs, Darmstadt: Luchterhand.

Heise, Walter (1994), Art. »Tonwort- und Solmisationsmethoden«, in: Neues Lexikon der Musikpädagogik, hg. von Siegmund Helms, Reinhard Schneider und Rudolf Weber, Sachteil, Kassel: Bosse.

Hentig, Hartmut von (1972), »Das Leben mit der Aisthesis«, in: Deutscher Bildungsrat, Gutachten und Studien der Bildungskommission, Bd. 12, Stuttgart.

Hundoegger, Agnes (1897), Leitfaden der Tonika Do-Lehre, Hannover.

Kaiser, Ulrich (1998), Gehörbildung. Satzlehre, Improvisation, Höranalyse. Ein Lehrgang mit historischen Beispielen, Bd. 1, Grundkurs, Bd. 2, Aufbaukurs, mit einem Formkapitel von Hartmut Fladt, Kassel: Bärenreiter. Bd. 1 42004, Bd. 2 22000.

Kühn, Clemens (1983), Gehörbildung im Selbststudium, Kassel: Bärenreiter.

Laclau, Hervé (2003), »Solfège – ein Fach für deutsche Musikhochschulen?«, Musiktheorie 18, 361–372.

Mackamul, Roland (1969/70), Lehrbuch der Gehörbildung, 2 Bde., Kassel: Bärenreiter. 92001.

Marinovici, Cesar (1997), Gehörbildung, aber wie!?, Bergisch Gladbach: Leu-Verlag. 22002.

Mattheson, Johann (1739), Der vollkommene Capellmeister, Hamburg. Reprint Kassel: Bärenreiter 1987.

Matz, Irene (1999), »Gehörbildung heute«, Musiktheorie 14, 328–334.

Pfeiffer, Martin Traugott / Hans Georg Nägeli (1810), Vollständige und ausführliche Gesangschule, Gesangsbildungslehre nach Pestalozzischen Grundsätzen, Zürich: Hug Verlag.

Pöhlert, Jochen (2004), Das Ohren-Buch, Neue Wege der musikalischen Gehörbildung. Auditives Training & Spielen nach Gehör. Ein autodidaktischer Weg zu Komposition & Improvisation (Klassik, Folk, Blues, Jazz & Pop), Frankfurt a. M.: Zimmermann-Musikverlag.

Quistorp, Monika (1970), Die Gehörbildung. Das Kernfach der musikalischen Erziehung, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.

Richter, Christoph (1979), »Höranalyse«, Musik & Bildung, 11, 178–181.

Riemann, Hugo (1889), Katechismus des Musik-Diktats, Leipzig: Max Hesse, später als: Handbuch des Musikdiktats (Systematische Gehörsbildung), 9. Aufl. o. J.

Rolle, Georg (1913), Didaktik und Methodik des Schulgesangunterrichts, München: C. H. Beck. 21914.

Schenk, Paul (1951), Gehörbildungslehre (Schule der musikalischen Gehörbildung), Trossingen: Matthias Hohner.

Sulzer, Johann Georg (1771/1774), Art. »Uebungen«, in: Allgemeine Theorie der Schönen Künste, 2 Bde., Leipzig: MG Weidmanns Erben und Reich. Reprint Hildesheim: Olms 1994. Digitale Neuausgabe Digitale Bibliothek, Bd. 67, Berlin: Directmedia 2002.

Venus, Dankmar (1969), Unterweisung im Musikhören, Wuppertal.

Zilkens, Udo (1993), Gehörbildung. Übungen zu musikhistorischen Epochen mit zahlreichen Notenbeispielen, Köln-Rodenkirchen: Tonger.

Quelle:

Ulrich Kaiser, »Es hört doch jeder nur, was er versteht. Gedanken zum Thema Musiktheorie und Hörerziehung«, in: Musiktheorie 14 (1999), S. 335-340.

Der originale Beitrag als PDF-Datei

ULRICH KAISER, MÜNCHEN

"Es hört doch jeder nur, was er versteht". Gedanken zum Thema Musiktheorie und Hörerziehung

Es ist mir nicht bekannt, woran Johann Wolfgang von Goethe dachte, als er diesen schönen Aphorismus niederschrieb, mich erinnert er jedenfalls unweigerlich an meinen Unterricht im Fach "Gehörbildung". Einige Erfahrungen, die mich zur Suche nach Verbesserungen geführt und zur Modifizierung meines Unterrichts veranlaßt haben, werde ich Ihnen im folgenden schildern (I).[1] Anschließend werde ich einen Bezug zu neueren Erkenntnissen der Musikpsychologie herstellen (II) und zuletzt eine inhaltliche Skizzierung der Begriffe "Gehörbildung" und "Höranalyse" versuchen (III).

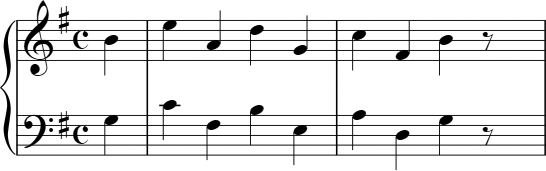

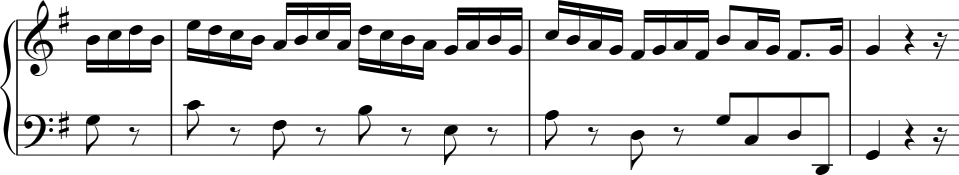

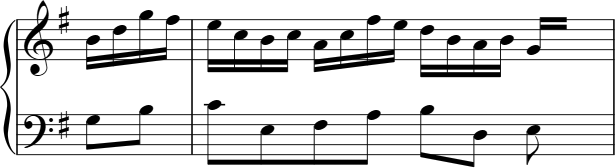

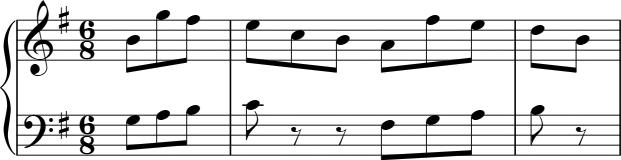

I. Ein nachhaltiges Erlebnis waren für mich die Jungstudierenden im Alter von 14 bis 18 Jahren am Julius-Stern-Konservatorium in Berlin. Als frischgebackener Lehrbeauftragter war ich sehr überrascht, als ich bemerkte, daß viele dieser instrumental hochbegabten Jungstudierenden noch nicht in der Lage waren, auch nur einfachste einstimmige Tonfolgen oder Melodien zu notieren. Den Gehörbildungsunterricht begann ich mit Übungen zum Erkennen von Intervallen und rhythmischen Einheiten sowie mit "Zahlensingen" (Rousseau), um ein Erleben von Toncharakteren im Sinne Handschins zu ermöglichen. Gleichzeitig begann ich mit der Vermittlung von Tonsatzkenntnissen und besprach am Klavier einige elementare Sequenztypen. Die Grund formen der Modelle wurden dabei immer über Vor- und Nachspielen (mit Blick auf die Tasten) in einfachen Tonarten geübt und ihr satztechnisches Funktionieren erläutert. Anschließend sollten die gespielten Wendungen notiert werden, wobei ich in dieser Phase besonderen Wert auf absolute Stille legte. Bei Bedarf war zwar noch der Blick auf die Tastatur, aber eben nicht mehr eine Orientierung an real erklingender Musik möglich. Die nächste Aufgabe bestand darin, aus der für den Instrumentalunterricht geübten Literatur jene Passagen zu suchen, die sich mit Hilfe der im Unterricht behandelten Modelle angemessen beschreiben ließen. Parallel dazu wurden die Jungstudierenden aufgefordert, am Klavier eigene Diminutionsideen auszuprobieren und Versionen einer Mitstudentin bzw. eines Mitstudenten durch Nachspielen zu wiederholen. Dadurch entstanden Kettenimprovisationen, in denen eine Fülle von Diminutionsmöglichkeiten zu jeweils einem musikalischen Topos entwickelt wurde, z.B. zweistimmige Quintfallsequenz in imperfekten Konsonanzen (Terzen):

zweistimmige Quintfallsequenz in imperfekten Konsonanzen, diminuiert (1:4) und mit abschließender Kadenz:

mögliche Diminutionen zum Modell als Kettenimprovisation bzw. -nachspiel:

Auf diese Weise ergaben sich - ursprünglich ungewollt - im Tonsatzunterricht "echte" Gehörbildungssituationen, da der Blick auf die Tasten für die Nachspielenden nicht immer frei war und sich oftmals das Gehörte nur über die Vorstellung des Verklungenen wiederholen ließ. Hatte jemand einmal "keine Ideen" zur Diminution, deutete ich ein originales Literaturbeispiel zum Weiterführen oder Variieren an. Sehr erfreulich nahmen sich auch die Notationsergebnisse aus: Die Mehrheit der zuvor gespielten Sequenzen konnte im Anschluß an eine Kettenimprovisation aus dem Gedächtnis notiert werden. Es entwickelte sich aus dem Tonsatzunterricht ganz ungezwungen ein Gehörbildungsunterricht mit mehrstimmigen Gestalten. Die in diesen Gruppen gesammelten Erfahrungen wirkten sich auch auf meinen Unterricht in den instrumental- und schulpädagogischen Studiengängen aus. Es war für mich eine Erkenntnis, daß Studierende in der Gehörbildung durchaus in der Lage sein können, relativ große Abschnitte auswendig nachzuspielen, während sie gleichzeitig noch an kurzen und verhältnis mäßig einfachen Gehördiktaten scheitern. Ich erinnere mich z.B. daran, daß am Schluß einer Stunde, in der ich mit den Studierenden durch Vor- und Nachspiel die Exposition und Durchführung des ersten Satzes der Sonate Nr. 1 in C, Hob. XVI:1 von Joseph Haydn erarbeitet hatte, alle Gruppenteilnehmer (drittes Semester, Diplommusikerziehung Klavier) diese immerhin knapp 40 Takte auswendig und z.T. sogar transponiert am Klavier spielen konnten. Aus diesem Grunde machte ich es mir zur Angewohnheit, Notate von Höraufgaben erst zu fordern, wenn ein zu erkennendes Beispiel als Ganzes in irgend einer Form reproduziert worden war. Durch Anweisungen, die im Unterricht behandelten Beispiele erst im Anschluß an die Stunde zu notieren oder Anfänge der augenblicklich geübten Instrumentalliteratur aus dem Gedächtnis aufzuschreiben usw., isolierte ich die "Notationskunde" von den Problemen des Nachsingens bzw. -spielens in meinem Unterricht zu einem eigenständigen Lernbereich.

Ein weiteres Phänomen hat mich damals sehr erstaunt: Obwohl Studierende bereits in der Lage sein können, am Klavier charakteristische Sinneinheiten zu spielen und über das Hören zu wiederholen, werden diese nicht mehr erkannt, wenn sie in Orchesterbesetzung von einem Tonträger erklingen. Es besteht sozusagen keine lineare Verbindung zwischen den Hörleistungen, die im Umgang mit real klingender Musik vorhanden sind, und denen, die sich im Unterricht in der Arbeit am Klavier zeigen. Ich versuchte, diesem Problem methodisch durch Hausaufgabencassetten zu begegnen, auf denen sich Ausschnitte aus der Instrumental- bzw. Orchesterliteratur befanden, die in irgend einer Form in direkter Beziehung zum Unterricht standen. Nach einer Unterrichtseinheit zu dem Sequenzmodell, das als "Pachelbel-Kanon" allgemein bekannt ist und seit Carl Dahlhaus auch als "Parallelismus" bezeichnet wird, vergab ich ein paar Wochen später Hausaufgabencassetten, auf denen eine La-Follia-Variation von Arcangelo Corelli zu hören war. Die Arbeitsanweisung lautete: "Spiele das Hörbeispiel zur nächsten Stunde in einer beliebigen Tonart auswendig am Klavier und notiere es in einer anderen Tonart deiner Wahl." Die anfänglichen Ergebnisse waren erstaunlich: Mehr als die Hälfte der Studierenden erkannten auf der Aufnahme nicht, was sie als Modell im Unterricht bereits am Klavier geübt und verstanden hatten, andere vermuteten einen falschen Topos, und nur sehr wenige waren ohne Anleitung in der Lage, eine Verbindung zwischen den bereits gelernten Inhalten und der Höraufgabe herzustellen. Als Aufgabe meines Gehörbildungsunterrichts sah ich es daher an, eine sorgfältige Nachbereitung der Hausaufgabencassetten zu gewährleisten: "Woran hätte ich was erkennen können? Wie nehme ich wahr, wenn ich absichtslos zuhöre, und worauf kann ich meine Aufmerksamkeit richten, wenn ich analytisch hören möchte?" Ziel meines Unterrichts war es also nicht, Höraufgaben durch Wiederholung lediglich abzufragen, sondern Anleitungen zu geben, wie auf eine spezifische Art Musik wahrgenommen werden kann (wie ja auch der Instrumentalunterricht keine eigentliche Übestunde, sondern eine Anleitungsstunde ist). An dieser Stelle zeigte sich nun ein Problem, das ich als allgemein und weniger als fachspezifisch ansehen würde: Es gab viele engagierte Studierende, die bereit waren, sich mit den Inhalten auch außerhalb des Unterrichts auseinanderzusetzen. Bei ihnen ließ sich fast immer eine Verbindung von Spielen, Theorie und Wiedererkennen herstellen. Es gab aber auch andere, die durch ihre Arbeitshaltung eine solche Entwicklung nicht ermöglichten. Wenn aber prinzipiell verstandene Inhalte nicht auf ein abrufbares Niveau gebracht, Übungen und Hausaufgaben nicht oder nur ungenügend reflektiert dargeboten werden usw., bin ich heute der Überzeugung, daß in diesem Fall Gehörbildungsunterricht auf Dauer ebenso sinnlos ist, wie ein Instrumentalunterricht ohne häusliches Arbeiten und Musizieren sinnlos wäre oder eine Schwimmstunde bei jemandem, der nicht bereit ist, ins Wasser zu gehen oder seine Arme zu bewegen.

II. Für das Hören und Verstehen vieler Werke abendländisch artifizieller Musik ist das Gedächtnis von besonderer Bedeutung. Aber wie läßt sich das Gedächtnis im Gehörbildungsunterricht effektiv trainieren? ln der Musikpsychologie wird davon ausgegangen, daß die Kapazität des für das aufmerksame Hören so wichtigen Kurzzeitgedächtnisses begrenzt ist, unabhängig da von, ob Buchstaben, Zahlen oder akustische Informationen erinnert werden sollen. Seit Miller[2] wird allgemein angenommen, daß die Gedächtnisspanne des Kurzzeitgedächtnisses 7 + 1-2 Ereignisse umfaßt. Diese Kapazitätsgrenze kann jedoch umgangen werden, wenn zu memorierende Ereignisse als größere Sinneinheiten identifiziert werden können (chunking). Indem aber einzelne Buchstaben als Worte bzw. Sätze oder, auf Musik übertragen, indem Töne als Intervalle, Melodien, Akkorde, Kadenzen, Sequenzen, Formteile oder als andere signifikante Strukturen erkannt werden können, reduziert sich der Speicherbedarf, weil die größeren Einheiten wiederum als Einzelereignis verarbeitet werden. Das, was wir beim analytischen Hören also wahrnehmen, ist in hohem Maße davon abhängig, welche erlernten und im Langzeitgedächtnis gespeicherten Wahrnehmungsschablonen, Schemata oder Prototypen uns zur mentalen Informationsverarbeitung zur Verfügung stehen.[3] Erkenntnisse solcher Art veranlassen Wilfried Gruhn z.B. dazu, Verstehen als "Erkennen von etwas als etwas"[4] zu definieren, Herbert Bruhn, "Musikhören [...] als eine Art erfahrungsgeleitetes Problemlösen"[5] zu beschreiben, und Helga de Ia Motte-Haber, als Ziel der Wahrnehmung "die Konstruktion von Sinnbildern"[6] anzunehmen. Vor diesem Hintergrund käme dem Gehörbildungsunterricht in erster Linie die Aufgabe zu, Problemlösungsstrategien zum kognitiven Umgang mit Musik zu entwickeln bzw. mentale Repräsentationen für das bewußte Hören von Musik aufzubauen.

Die eingangs erwähnte "Quintfallsequenz" zeigt eine einfache Wahrnehmungsschablone für tonale Musik. Im zweiten Satz der Sinfonie in G-Dur, Hob. 1:27 von Joseph Haydn wirken das harmonische Modell "Quintfallsequenz" und der Wechsel des Tongeschlechts "Dur-Moll" als Kontraste und ermöglichen in Verbindung mit dem Wahrnehmungsschema "Exposition/Reprise" das Erkennen des Formteils "Durchführung". Schemata sind nicht starr und fest, sondern erweisen sich beim Hören als abstrakte, in hohem Maße modifikationsfähige und untereinander verknüpfbare Wahrnehmungshilfen. Das simple Lautstärkeschema "leise-laut-leise-laut" in Verbindung mit dem Instrumentationsschema "leise= Wenige" und "laut= Viele" ist z.B. ein hilfreiches mentales Modell zum formanalytischen Hören von Expositionen sinfonischer Kopfsätze der Wiener Klassik[7], das sich mit vielen weiteren sinngebenden Vorstellungen verknüpfen läßt. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie viele Entwicklungsmöglichkeiten ein zukünftiger Unterricht haben könnte, der nicht nur die klassischen Gehörbildungsparameter Rhythmus, einstimmige und mehrstimmige Gestalten usw., sondern auch andere Themen wie Lautstärkeverläufe, lnstrumentationscharakteristika, Formschemata, Ereignisdichte, vielleicht sogar so heikle Themen wie musikalische Charaktere (unter Berücksichtigung historischer Stimmungen) und emotionale und psychologische Qualitäten berücksichtigen würde.

Geht man davon aus, daß sich Wissen langfristig besser speichern läßt, wenn es zuerst "figurativ" bzw. ablauforientiert gelernt und erst anschließend in "formales" bzw. abstrahieren des Wissen überführt wird[8], halte ich ein im wörtlichen Sinne "Be-greifen" von Modellen, die Praxis am Instrument und Improvisationen in der Gehörbildung für notwendig. In meinem Gehörbildungslehrgang empfehle ich Gehördiktate daher nicht nur aus unterrichtspraktischen, sondern auch aus lerntheoretischen Erwägungen erst nach dem Auswendigspielen und -lernen von charakteristischen Literaturbeispielen. Allein die Möglichkeit zur individuellen Reproduktion ist eine sehr günstige Voraussetzung, um einerseits den Aufbau konkreter Hörvorstellungen zu fördern und andererseits aus figurativ Erlerntem über Reflexion abstrakt bzw. formal repräsentiertes Wissen zu gewinnen. Es ist in diesem Zusammenhang auffällig, daß beinahe alle historisch bekannten Komponistenpersönlichkeiten ihre hervorragenden Hörfähigkeiten schon sehr früh am Klavier entwickeln konnten. Für den Gehörbildungsunterricht ergibt sich daraus die Schwierigkeit, daß beim Darstellen harmonischer Abläufe insbesondere Nichtpianisten oftmals ihre instrumentenspezifischen Hemmungen erst überwinden müssen, ehe sie die Möglichkeiten des Klaviers für die Gehörbildung nutzen können (und ich persönlich, für den das Klavier im Studium immer nur ein Nebenfachinstrument war, darf hier wirklich aus Erfahrung sprechen). Andererseits kann gerade das Spielen ohne Noten für Anfänger in der Gehörbildung eine Erleichterung sein, weil der Blick auf die Tastatur fortwährend möglich ist.

III. Im Hinblick auf das Gesagte ist eine Trennung zwischen Gehörbildung und Musiktheorie nicht sinnvoll, da an der Bildung von Wahrnehmungseinheiten für Musik immer auch musiktheoretisches Wissen beteiligt ist. Aus diesem Grunde möchte ich die Erläuterungen und Hilfen zum Tonsatz und zur Analyse auch als substantielle Bestandteile meines Gehörbildungslehrgangs verstanden wissen. Es ist Aufgabe des Gehörbildungs- und Musiktheorieunterrichts, den bewußten Umgang mit Musik zu fördern, die Wahrnehmungsfähigkeit zu schärfen und ein tieferes kognitiv-emotionales Verständnis für Musik zu ermöglichen. Deswegen kann ein Unterschied zwischen Gehörbildung und Musiktheorie in der Praxis auch nur in methodischer Hinsicht bestehen, wobei mir eine kritische Auseinandersetzung mit einigen Methoden in beiden Bereichen dringend geboten erscheint. Ein Grundproblem der Verständigung über Gehörbildung liegt in ihrer Geschichte[9]: Vieles entstammt einem pädagogischen Bemühen, das sich von der Hexachordlehre des Guido von Arezzo über die Gesangsbildungslehre von Pfeiffer/Nägli bis zum Kinderlied musikalischer Früherziehung und zu den Gesangsübungen des schulischen Musikunterrichts verfolgen läßt. Dagegen zeugen für den Schulmusikunterricht höherer Altersstufen nach dem Zweiten Weltkrieg unterschiedliche konzeptionelle Neuorientierungen wie "Unterweisung im Musikhören" (Venus 1969)[10] und "Auditive Wahrnehmungserziehung" (Frisius 1972)[11] von dem prinzipiellen Unbehagen bei der Beantwortung der Frage, welche Inhalte und Verfahrensweisen im Musik unterricht zu bevorzugen seien. Prägend für die institutionelle Musikerziehung im außerschulischen Bereich ist die Definition Mackamuls[12] geworden: Nach ihm bildet "Gehörbildung" das propädeutische Fach zur "Höranalyse", beide Bereiche werden als Teilaspekte einer umfassenden "Hörerziehung" angesehen. Diese Tendenzen in der Hörerziehung erfordern sehr unter schiedliche Anteile an musiktheoretischem Wissen. Die Spanne erstreckt sich dabei von der "Auditiven Wahrnehmungserziehung" auf der einen Seite, deren Unterweisungsziel, die hörbare Umwelt bewußt wahrzunehmen bzw. "zu genießen, zu kritisieren, zu verändern" (H. von Hentig)[13] nahezu voraussetzungslos in Angriff genommen werden kann, bis zum institutionellen Ausbildungsfach "Gehörbildung" auf der anderen, deren Musikdiktat als exakte schriftliche Fixierung musikalischer Sachverhalte ganz spezifische Kenntnisse voraussetzt und das ich deshalb erst im Zuge einer fortgeschrittenen Professionalisierung für sinnvoll halte. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die "Höranalyse", die schon im Anfangsstadium der Ausbildung auf vielen Ebenen möglich ist und sich bis zur konkreten Bezeichnung musikalischer Sachverhalte und technischen Erklärung ästhetischer Wirkungen vertiefen läßt. Nur in der letzt genannten, anspruchsvollsten Ausprägung leistet dabei die Höranalyse eine die verschiedenen Wahrnehmungsweisen zusammenfassende Beschäftigung mit Musik, und ich bin deswegen nicht der Meinung, daß Gehörbildung generell als propädeutisches Fach zur Höranalyse angesehen werden sollte. Im Gegenteil halte ich Gehörbildung für eine technisch sehr anspruchsvolle Art musikalischer Wahrnehmung, und es bleibt zu überlegen, in welchen Studiengängen sie eine angemessene Form der Hörerziehung darstellt und in welchen Fachrichtungen auf sie zugunsten einer allgemeineren höranalytischen Beschäftigung mit Musik verzichtet werden kann.

Für die professionelle Musikausbildung (Hochschulen, Konservatorien und Studienvor bereitende Abteilungen der Musikschulen) schlage ich vor, Analyse/Höranalyse als einen Bereich zu etablieren, in dem ein Hör- und Leseverständnis für Musik bzw. ein bewußter und differenzierender Umgang mit Kompositionen aller Epochen gefördert wird. Aus dieser Beschäftigung kann der Bereich Tonsatz/Gehörbildung erwachsen, die Beschäftigung mit "Re-Produktionen" historischer Kompositionen, oder wie es Goethe einmal so wunderschön in bezug auf das Malen formuliert hat: "Man sieht die Höhe, die der Künstler erreicht hat, nicht lebhafter, als wenn man versucht, ihm einige Stufen nachzuklettern." ln den Bereich Tonsatz/Gehörbildung gehören darüber hinaus auch die Vermittlung von Fertigkeiten im Arrangieren, Anleitungen zu kleineren Improvisationen und alles, was sich unter der Bezeichnung "musikalisch handwerkliche Fähigkeiten" im positiven Wortsinn subsumieren läßt.

Abschließend möchte ich noch kurz eine Erklärung dafür geben, warum sich in meinem Lehrwerk keine atonalen Gehördiktate finden:

Kompositionen der zweiten Wiener Schule oder in ihrer Tradition stehende Werke z.B. lassen sich sowohl im Rahmen einer

"Auditiven Wahrnehmungserziehung" als auch in der "Höranalyse" thematisieren. Das allgemeine Versagen der typischen Gehörbildungsmethoden

wie Nachsingen, Nachspielen und Gehördiktate an dieser Musik hingegen ist für mich ein Indiz dafür, daß hier zum einen die Parameter

Rhythmus und Tonhöhe wegen ihrer Komplexität einem exakten Erfassen entgegenstehen, und daß zum anderen z.B. für harmonische Gestalten

und Verläufe in atonalen Kompositionen noch keine geeigneten "Wahrnehmungsschablonen" entwickelt werden konnten. Die Ratlosigkeit in der

Gehörbildung korrespondiert also mit einer Ratlosigkeit in der Musiktheorie, ein "Erkennen von etwas als etwas" scheint nicht möglich

zu sein, weil sich das zweite "etwas" der Gleichung nicht befriedigend spezifizieren läßt. Damit möchte ich nicht ausschließen,

daß durch zukünftige Entwicklungen musikalischer Analyse eine Gehörbildung ermöglicht werden wird, die dem Gegenstand inhaltlich und

unterrichtspraktisch angemessen ist.

Einen sehr interessanten Ansatz in bezug auf atonale Klavierkompositionen konnte ich in Stuttgart bei Frau lrene Matz kennenlernen.

Ihre "Klangskizzen" haben mich überzeugt in dem Bemühen, auch solche Werke durch Reproduktion in den Unterricht zu integrieren,

obgleich ich ihre "Klangskizzen" im Hinblick auf die vorgeschlagene terminologische Differenzierung nicht als Gehörbildung, sondern als

eine spezielle Form der Höranalyse bezeichnen würde. Daß Irene Matz diesen Umgang mit Neuer Musik entwickeln konnte, liegt nicht zuletzt

auch daran, daß ihr in Stuttgart eine Einzelbetreuung der Studierenden in mit zwei Tasteninstrumenten ausgestatteten Räumen möglich war.

Meine Gehörbildungsmethodik habe ich dagegen an Gruppen entwickelt, die aus vier bis fünf Studierenden bestanden, und mit Sicherheit gibt

es andernorts Zustände, deren unterrichtspraktische Auswirkungen alle methodischen Überlegungen dominieren. Leider können inhaltliche

Fragen in der Hörerziehung nicht unabhängig von hochschulpolitischen Bedingungen gedacht werden, und ich bezweifle, daß die derzeitige

finanzielle Ausstattung der meisten Hochschulen eine Verbesserung der Situation zuläßt. Es bleibt zu hoffen, daß sich durch das Engagement

der Lehrenden an den musikalischen Ausbildungstätten die formalen Voraussetzungen für eine sinnvolle Arbeit in Musiktheorie/Hörerziehung

sichern lassen.

Anmerkungen

|

Meine im Bärenreiter-Verlag erschienene zweibändige Gehörbildung (mit einem Formkapitel von H. Fladt im Aufbaukurs), die über 1400 originale Literaturbeispiele und viele Arbeitsvorschläge zum Thema enthält, ist das Ergebnis dieser Entwicklung und eine schriftliche Niederlegung meiner zehnjährigen Unterrichtstätigkeit an Musikschule und Musikhochschule (Ulrich Kaiser, Gehörbildung - Satzlehre, Improvisation, Höranalyse. Ein Lehrgang mit historischen Beispielen, 2 Bände, Grundkurs und Aufbaukurs, jeweils mit CD, Kassel 1998). |

|

|

G. A. Miller, "The Magic Number Seven, Plus Minus Two. Same Limits on our Capacity for Processing Information", in: Psychological Review 1956, Nr. 63, S. 81-97. |

|

|

Vgl. hierzu die Beiträge von Herbert Bruhn "Tonpsychologie - Gehörpsychologie - Musikpsychologie" sowie "Begabung und Lernen" in: Herbert Bruhn / RollOerter / Helmut Rösing (Hg.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, Harnburg 31997, insbesondere S. 445−446 und S. 542. |

|

|

Willried Gruhn, Der Musikverstand, Hildesheim usw. 1998, S. 29. |

|

|

Bruhn, "Begabung und Lernen", in: Bruhn/Oerter/Rösing (Hg.), Musikpsychologie, S. 542. |

|

|

Helga de Ia Motte-Haber, Handbuch der Musikpsychologie, Laaber 1985, S. 116. |

|

|

Ulrich Kaiser, Gehörbildung - Satzlehre, Improvisation, Höranalyse. Ein Lehrgang mit historischen Beispielen, Band 1, Kassel 21999, S. 219-226. |

|

|

Vgl. hierzu Gruhn, Der Musikverstand, S. 54 und S. 111-124. |

|

|

Vgl. hierzu Ulrich Kaiser, Artikel "Gehörbildung", in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil, Band 3, Kassel 1995. |

|

|

Dankmar Venus, Unterweisung im Musikhören, Wuppertal 1969, verbesserte Neuausgabe Wilhelmshaven 21998. |

|

|

Rolf Frisius, "Musikunterricht als auditive Wahrnehmungserziehung", in: E. Kraus (Hg.), Musik in Schule und Gesellschaft, Mainz 1972. |

|

|

Roland Mackamul, Gehörbildung, 2 Bände, Kassel 1969, 71993, Einführung. |

|

|

Zit. nach: Willried Gruhn, Artikel "Hörerziehung", in: Siegmund Helms/Reinhard Schneider/Rudolf Weber, Neues Lexikon der Musikpädagogik, Kassel 1994, S. 109. |

Quelle:

Ulrich Kaiser, »Die Fünfte mal anders«, in: Musik und Unterricht 4/2013, S. 14-22.

Hier geht es zu den OpenBooks Sonate und Sinfonie und

Beethovens 5. Sinfonie auf musik-openbooks.de.

Der originale Beitrag als PDF-Datei

ULRICH KAISER, MÜNCHEN

Die Fünfte mal anders

Wozu brauchen wir Modelle? Einen Stadtplan etwa verwendet man, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen, doch wozu dient das Modell der Sonatensatzform mit kontrastierenden Themen? Sollen damit Schülerinnen und Schülern kulturgeschichtliche Zusammenhänge des 19. Jahrhunderts verdeutlicht werden, indem philosophische Ideengeschichte (F. HEGEL These, Antithese, Synthese), Theoriegeschichte (A. B. MARX: "Haupt- und Seitensatz sind zwei Gegensätze zu einander, die in einem umfassenden Ganzen zu einer höheren Einheit sich vereinen.") und Kompositionsgeschichte aufeinander bezogen werden? Für diese Absicht wäre das Modell kontrastierender Themen vortrefflich gewählt, man müsste dazu nur noch geeignete Kompositionen BEETHOVENS heranziehen und die "höhere Einheit" durch einen harmonischen Vergleich von Exposition und Reprise veranschaulichen. Eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, doch im Schulunterricht wohl nicht machbar und im Hinblick auf Musik von HAYDN und MOZART zudem wenig sinnvoll.

Was also soll vermittelt werden, wenn in der Schule die Sonatenhauptsatzform zum Thema wird? Könnte es sein, dass man Schülerinnen und Schülern die Musik von HAYDN, MOZART und BEETHOVEN näher bringen und eine Orientierungsmöglichkeit für diese Musik anbieten möchte? Dann sind Lautstärkemodelle sowohl aus theoriegeschichtlicher Perspektive (J. RIEPEL: "Denn piano und forte kann unmöglich eine Erfindung der Alten seyn, indem es in der Musik nichts anders ist, als Schatten und Licht bey den Mahlern.") als auch aus methodischer Sicht geeignet, denn für die Darstellung von Lautstärkeverläufen werden keine Notenkenntnisse benötigt.

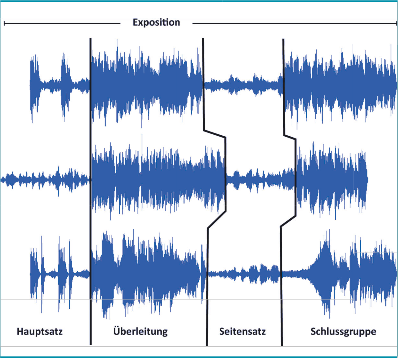

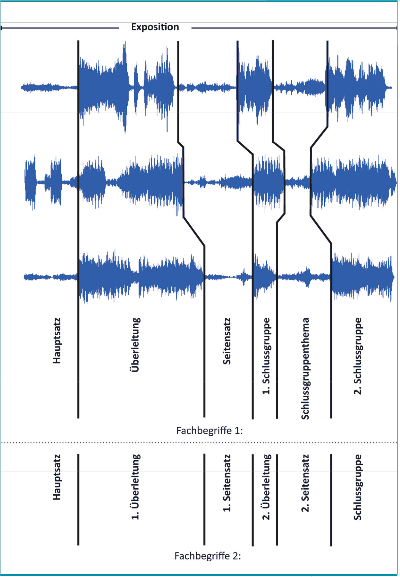

DAS LAUTSTÄRKEMODELL

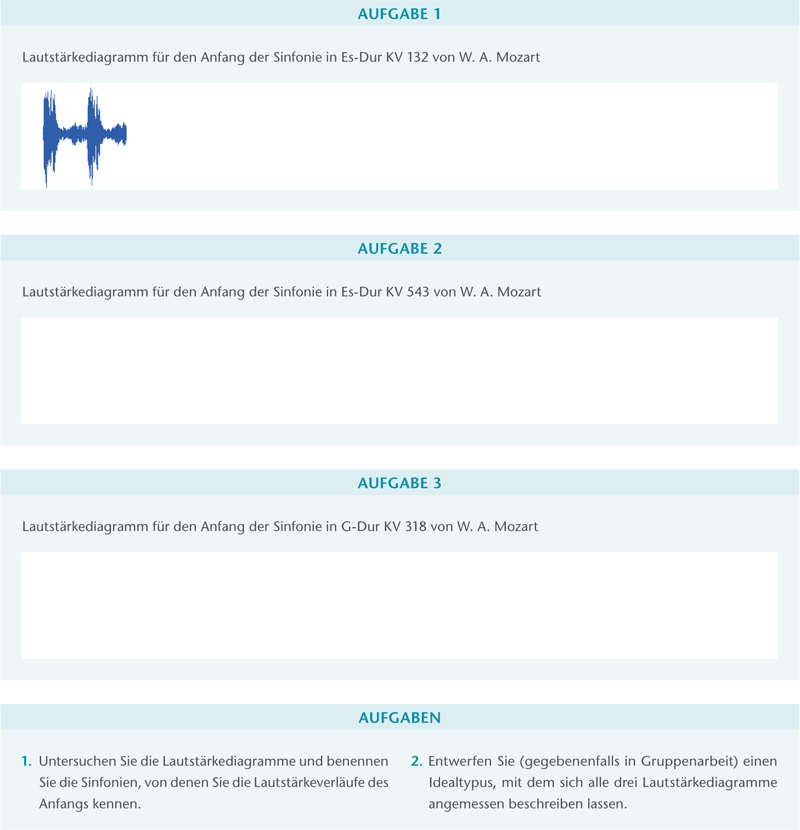

Vergleicht man beispielsweise die Lautstärkeverläufe der Kopfsätze der Sinfonien in Es-Dur KV 132, in Es-Dur KV 543 und in G-Dur KV 318 von W. A. MOZART (Abb. 3), kann man ein sehr brauchbares Lautstärkemodell für Expositionen entwickeln:

Dynamikkurven für die Arbeit im Unterricht lassen sich mit der Software "Wavepen" erzeugen, die sich auf der DVD zum vorliegenden Heft befindet.

Abb. 3: Lautstärkeverhältnisse der Kopfsätze (Expositionen) der Sinfonien

Es-Dur KV 132, Es-Dur KV 543 und G-Dur KV 318

von MOZART

- Der erste Abschnitt einer Sinfonie – durchgehend leise (p) oder als f-p-f-p-Modell – heißt Hauptsatz (bzw. erstes Thema).

- Der erste längere Tuttiabschnitt im forte (f) heißt Überleitung.

- Der leise (p) Abschnitt nach der Überleitung heißt Seitensatz oder auch zweites Thema.

- Der laute (f) Abschnitt nach dem Seitensatz heißt Schlussgruppe. Er kann plötzlich einsetzen oder auch durch eine 'Orchesterwalze' (kontinuierliches crescendo bis zum forte) eingeleitet werden. In diesem Teil findet sich häufig die sogenannte Arientriller-Kadenz.

Und darüber hinaus könnte festgelegt werden:

- Der erste größere Hauptabschnitt einer Sinfonie, der aus den Teilen Hauptsatz, Überleitung, Seitensatz und Schlussgruppe besteht, wird Exposition genannt.

- Eine Wiederkehr der Exposition heißt Reprise.

- Der Abschnitt zwischen Exposition und Reprise heißt Durchführung.

Ein weiterer Vorzug des Dynamikmodells zeigt sich darin, dass es sich leicht auf sechsteilige Expositionen wie zum Beispiel die der Sinfonien in A-Dur KV 201, D-Dur KV 297 ("Pariser") von MOZART und G-Dur Hob. I:100 ("Militär") von JOSEPH HAYDN erweitern lässt (Abb. 4).

Abb. 4: Lautstärkeverläufe der Kopfsätze (Expositionen) der Sinfonien

A-Dur KV 201, D-Dur KV 297 ("Pariser") von MOZART und G-Dur Hob. I:100 ("Militär") von

HAYDN

Ein etwas längerer Teil im piano (p) nach der Schlussgruppe wird als Schlussgruppenthema bezeichnet. Der laute Abschnitt (f ) nach einem

Schlussgruppenthema heißt zweite Schlussgruppe.

Natürlich bestünde auch die Möglichkeit, von zwei Überleitungen und einer Schlussgruppe auszugehen (vgl. alternative Terminologie der Abb. 4).

Welche Terminologie angemessener ist, lässt sich über die Wirkung ihrer Abschlüsse beschreiben: Überleitungen enden mit einem Halbschluss,

Schlussgruppen mit einem Ganzschluss.

Worin liegen die Vorzüge dieses musiktheoretischen Modells?

- Es ermöglicht Schülern, sinfonische Werke mit fokussierter Aufmerksamkeit zu hören.

- Es erfordert so gut wie keine Vorkenntnisse (z.B. keine Fähigkeiten im Notenlesen).

- Es ermöglicht ein hörendes Vergleichen sehr unterschiedlicher Werke (z. B. "hier beginnt die Schlussgruppe mit einem crescendo, dort gleich im forte" oder "hier wechseln im Hauptsatz laute und leise Passagen, dort nicht" usw.).

- Die Hörbeispiele (Expositionen) haben lediglich eine Länge von zwei bis drei Minuten. Das fordert die Fähigkeit zum konzentrierten Zuhören, ohne zu über fordern, und ermöglicht einen abwechslungsreichen Unterricht mit vielen Hörbeispielen.

- Fachbegriffe können auf Grundlage sinnlicher Anschauung eingeführt und später auf eben dieser Grundlage abgefragt werden.

Und worin liegen die Nachteile des Modells?

- Es ist in erster Linie für Orchestermusik und nicht für Klaviermusik geeignet, da in dieser die dynamischen Kontraste nicht so ausgeprägt sind.

- Haupt- und Seitensatz (bzw. Themen) können nicht mehr als Periode und Satz exemplifiziert werden.

- Auch für dieses Modell müssen geeignete Werke ausgewählt werden, da es Expositionsverläufe gibt, an denen das Modell scheitert.

Das Lautstärkemodell hätte darüber hinaus noch zwei weitere Vorzüge:

Zum einen ist es für fachwissenschaftliche Anschlüsse offener als das Modell des Themendualismus. Der Themendualismus setzt bei einer sehr

konkreten Gestaltung weniger Takte an, geht also vom Detail ins Ganze. Beim Lautstärkemodell hingegen kommt man vom Ganzen ins Detail.

Beispielsweise könnten nach der Lautstärke die Instrumentation, dann Einschnitte/Zäsuren besprochen werden (Kadenzfolgen im Sinne der

Gliederungsmodelle HEINRICH CHRRISTOPH KOCHS), und erst abschließend wären Details wie thematisch-motivische

Gestaltungen zu erörtern. Da letztere nur dann sinnvoll sind, wenn sie mit einer entsprechenden Hör- und Notenlesefähigkeit einhergehen,

kann bei der Verwendung des Lautstärkemodells offen bleiben, wie weit man im Unterricht kommt.

Zum anderen wäre mit dem Lautstärkemodell eine ganz andere Form musiktheoretischen Arbeitens möglich. Angenommen, das Lautstärkemodell müsste

nicht auf sokratische Weise gefunden werden ("Zeichnen Sie ein Lautstärkediagramm..."), sondern wäre zur Validierung vorgegeben

("Überprüfen Sie, ob der Lautstärkeverlauf p-f-p-f die Exposition der Sinfonie zutreffend beschreibt"). Im diesem Fall käme Schülern die Aufgabe

zu, ein musiktheoretisches Modell auf seine Tauglichkeit hin zu überprüfen. Und damit stände man wirklich am Beginn einer praktischen und

kreativen musiktheoretischen Arbeit, die sogar eine wissenschaftspropädeutische Funktion erfüllen würde.

MODELLE IM MUSIKUNTERRICHT

Abb. 1: Erde-Modell "Kugel"

Wozu braucht man Modelle im Musikunterrricht wie z.B. das der Sonatensatzform? Modelle verwendet jeder Mensch tagtäglich, um eine komplexe Wirklichkeit zu verstehen und sich in ihr zu orientieren. Modelle vereinfachen einen Gegenstand auf anschauliche Weise (zum Beispiel unsere Erde als eine Kugel) und ermöglichen uns dadurch ein bestimmtes Verständnis von diesem Gegenstand. Dabei werden in einem Modell nur so viele Eigenschaften wie nötig berücksichtigt, was nicht zu dem Glauben führen sollte, die vernachlässigten Eigenschaften wären weniger wichtig als die berücksichtigten. Sie sind es lediglich im Hinblick auf das, was man über ein Modell verstehen möchte.

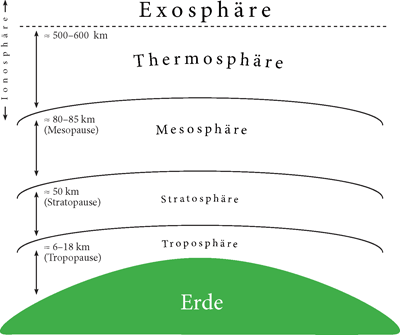

Abb. 2: Schichten-Modell

Das Modell der Kugel beispielsweise ermöglicht einen dreidimensionalen Eindruck von der Beschaffenheit unseres Planeten (Abb. 1). Für diesen Vergleich ist es unwichtig, dass die Erde von verschiedenen Atmosphäre-Schichten umhüllt wird. Möchte man diese verstehen, benötigt man ein anderes Modell (Abb. 2), in dem die Erde nicht als Kugel dargestellt wird. Dieses einfache Beispiel zeigt: Es ist kein Widerspruch, wenn es zu einem Gegenstand unterschiedliche Modelle gibt. Die Qualität der Modelle lässt sich dabei nur im Hinblick auf ihre Funktion beurteilen.

DIE PRAXIS DER MUSIKTHEORIE

Die Praxis der Musiktheorie – ein Paradox? Der Systemtheoretiker und Soziologe NIKLAS LUHMANN hat

1974 einen Aufsatz mit dem provokanten Titel "Die Praxis der Theorie" veröffentlicht. Er wies darauf hin, dass jede theoretische Idee

eine praktische Tätigkeit erfordert, damit überprüft werden kann, ob eine theoretische Annahme richtig ist. Die S-Bahn in Karlsfeld

(bei München) beispielsweise kommt in der Theorie alle 20 Minuten. Unsere tägliche praktische Überprüfung allerdings zeigt, dass diese

Theorie (in Form von Fahrplänen) leider nur sehr eingeschränkt gültig ist (in München stadtbekannt). Würde man Schüler musiktheoretisches

Wissen also überprüfen lassen, könnte das zu einer sinnlichen-praktischen musiktheoretischen Arbeit im Schulunterricht führen und

auch die Motivation im Umgang mit Musiktheorie steigern.

Der Vorschlag, mit Musiktheorie zu beginnen und praktische Arbeitsaufträge daran anzuschließen, ist auch deshalb praktikabel,

weil viele Modelle der Musiktheorie in ihrer Abstraktheit (Fugenform, A-B-A- Form, Klauselmechanik der Kadenz etc.) unmittelbar

verständlich sind und nicht mehr intellektuelles Verständnis erfordern als das Lernen einer Englischvokabel. Aber der Vorschlag stößt

in zweifacher Hinsicht auf Widerstand: Erstens kollidiert er mit einem derzeit unhinterfragten Dogma der Musikpädagogik: zuerst die Praxis,

dann (wenn überhaupt) Theorie. Diese aus der Lernpsychologie an Kleinkindern entlehnte Erkenntnis als unabdingbare Grundlage des

Musikverstehens ist für kleine Kinder selbstverständlich zutreffend, für höhere Jahrgangsstufen der Schulausbildung jedoch fraglich.

Und zweitens erzeugt er ein Problem auf methodischer Ebene: Kann man Lernende sinnvoll und kritisch mit musiktheoretischem Wissen umgehen

lassen, obgleich sie in vielen Musikstilen wenig Hörerfahrung haben und nur unbeholfen Noten analysieren können?

Ja, man kann. Allerdings wird es für Lehrende aufwendiger, weil die Analyseergebnisse (also die Modelle) gleich am Anfang der Stunde

didaktisch gut aufbereitet zur Verfügung stehen müssen und damit jene zeitfüllende Fragetechnik suspendiert wird, die der Pädagoge

KERSTEN REICH als "Osterhasendidaktik" bezeichnet hat und die ein Unterrichten mit geringem Wissensvorsprung

begünstigt. Zudem erfordert das Überprüfen einiger musiktheoretischer Modelle ein technisches Vermögen, das man in der Schule nicht

und in der Hochschule nur selten voraussetzen kann. In diesen Fällen dürfte es besser sein, auf Inhalte zu verzichten (zum Beispiel

auf das Thema "Alte Tonarten"), als Halbwissen und fachwissenschaftlich Falsches zum Unterrichtsgegenstand zu erheben.

Das Lautstärkemodell erfordert jedoch (wie schon erwähnt) so gut wie keine technischen Voraussetzungen und ist deshalb auch für die

Vorgehensweise "erst die Theorie, dann die Praxis" geeignet.

DIE FÜNFTE SINGEND ERSCHLIEßEN

Denkt man an BEETHOVENS Fünfte, werden viele vielleicht an Notenlesen, Sonatenform und 'Klopfmotiv' erinnert.

Aber kann man die fünfte Sinfonie nicht auch singen? – Ja, man kann, wenn man ein geeignetes Modell finden würde, das technisch einfach ist

und sich musiktheoretisch angemessen zur Musik BEETHOVENS singen lässt. Abstrakte (einfache) Modelle zu

strukturell komplexer Musik waren eine Spezialität des Musiktheoretikers HEINRICH SCHENKER.

Im Folgenden wird sein Ansatz (nicht seine ganze Theorie) methodisch für eine Unterrichtseinheit zur Exposition des ersten Satzes von Beethovens

Sinfonie Nr. 5 verwendet.

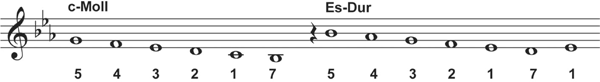

Am Beginn könnte eine Gehörbildung mithilfe von Zahlen stehen, die bereits von J.-J. ROUSSEAU im 18. Jahrhundert

empfohlen worden ist, damit man sich nicht lange mit dem Erlernen der Solmisationssilben herumschlagen muss. Eine kurze Anleitung zur Gehörbildung

mit Zahlen (Dur & Moll) zeigt das Arbeitsblatt M2. (Eine ausführliche Anleitung findet sich übrigens in der zweibändigen Gehörbildung des

Autors).

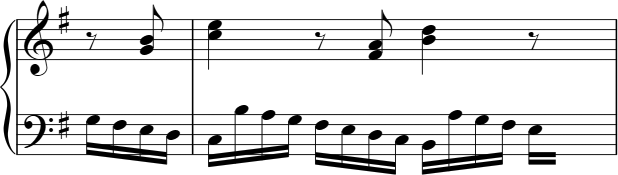

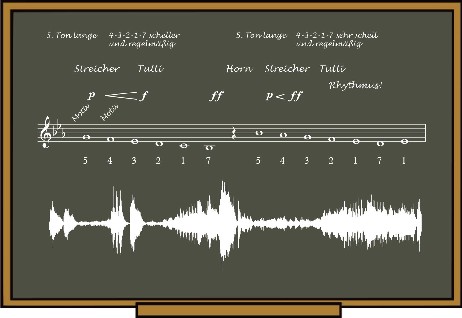

In Abb. 5 ist das Tonhöhenmodell zu sehen, das zum Unterrichtsbeginn an die Tafel geschrieben wird (Abb. 6) und den Verlauf der gesamten

Exposition des Kopfsatzes repräsentiert. Erstaunlich ist, dass die Tonfolge kein einziges Vorzeichen enthält und man beim Singen dennoch eine

Modulation von c- Moll nach Es-Dur empfindet (symbolisiert durch die Pause). Die Modulation in die Nebentonart er fordert es, den ersten

Teil des Tonhöhenmodells in c-Moll, den zweiten Teil in Es-Dur zu nummerieren.

Wurde die Tonreihe in der Klasse geübt und ggf. zuvor durch Gehörbildungsaufgaben in Dur und Moll abgesichert (M2), kann die Tonleiter zur

erklingenden Musik BEETHOVENS gesungen werden. Die Dirigierpartitur (Abb. 7) veranschaulicht, wann auf

welche Note an der Tafel gezeigt werden muss (vgl. auch HB 03). Von den Schülern wird dann der jeweils gezeigte Ton zur Aufnahme gesungen.

Bereitet das Singen zur Musik keine Schwierigkeiten mehr, können die individuellen Höreindrücke der Schüler über ein Unterrichtsgespräch

gesammelt und in einem Tafelbild zusammengefasst werden. (Ein Videoclip zu Gehörbildung, Dirigat und Tafelanschrieb zur "Fünften"

in der Praxis befindet sich auf der DVD zum vorliegenden Heft.)

DIE FÜNFTE DIRIGIEREN

Abb. 5: Tonhöhenmodell für die Exposition der Sinfonie Nr. 5 (Kopfsatz)

HEINRICH SCHENKER hat darauf hingewiesen, dass eine Besonderheit des Kopfsatzes der Sinfonie Nr. 5 in ihrer regelmäßigen Syntax, also in der sehr übersichtlichen Taktgruppengestaltung liegt. Aus diesem Grund lässt sich die Exposition sehr gut im 4/4-Takt dirigieren, vorausgesetzt, ein dirigiertes Viertel entspricht genau einem 2/4-Takt in der originalen Partitur. Der Dirigierablauf lässt sich auf diese Weise sehr einfach auswendig lernen:

- Das rhythmisch meist sehr frei interpretierte Hauptmotiv wird weder am Anfang noch am Beginn der Überleitung dirigiert.

- Nach dem Anfangsmotiv folgen vier 4/4-Takte.

- Nach dem Hauptmotiv zum Beginn der Überleitung folgen vier 4/4 Takte und ein 2/4-Takt. Diese Taktgruppe wird einmal wiederholt.

- Anschließend kann man 4/4-Takte bis zum Ende durchdirigieren (16 Takte).

Dieses auf analytischen Erkenntnissen basierende Dirigat fühlt sich zur Musik so organisch an, dass man versteht, warum WILHELM FURT WÄNGLER sich von HEINRICH SCHENKER als Privatschüler unterrichten ließ.

Abb. 7: Dirigierpartitur zur Exposition der Sinfonie Nr. 5 (1. Satz)

Kritiker und Liebhaber der Notenanalyse könnten an dieser Stelle einwenden, dass das Singen einer Tonleiter zur Musik nicht viel mit dem individuellen Kunstwerk zu tun hätte und es auch fragwürdig sei, ob sich dadurch ein Verständnis befördern lässt. Dem ist ganz allgemein zu entgegnen: Singen ist eine musikalische Betätigung, das Singen der Tonleiter zur Musik BEETHOVENS erfordert Konzentration und fördert aufmerksames Zuhören weit mehr als die verbale Aufforderung zum aufmerksamen Zuhören. Außerdem ist das Singen der Tonleiter kein Selbstzweck (obgleich es nach meinen Versuchen mit Schülern sowie auf Lehrerfortbildungen meistens nach dem ersten Singen hieß: "Noch mal..."). Denn das Tonleitermodell ermöglicht ein Vermessen der Musik BEETHOVENS und auf diese Weise eine Kommunikation über individuelle Hörwahrnehmungen an konkreten Stellen des musikalischen Verlaufs: "G und F zum Anfang werden oft wiederholt", "beim G spielen nur Streicher", "beim F wird es lauter", "eine besondere Stelle war beim B", "da habe ich ein Horn gehört" etc. Was genau Lernenden beim Singen/Hören an BEETHOVENS Exposition auffällt, gibt Lehrenden Auskunft und lässt sich wohl kaum allgemeingültig vorhersagen. Die Tafelskizze (Abb. 6) ist daher auch nur als grobe Skizze zu verstehen. Aber um auf den Einwand zurück zu kommen: Eine solcherart differenzierende Wahrnehmung hat sehr viel mit dem individuellen Werk zu tun und dürfte ein musikalisches Verständnis weit mehr befördern als ein angeblich klopfender Tod und die "per aspera ad astra"-Erzählungen, die das Werk in der Schulmusikpädagogik wie Satelliten umkreisen.

DIE FÜNFTE RHYTHMISCH ERSCHLIESSEN

Abb. 9: Rhythmuspartitur zur Exposition der Sinfonie Nr. 5 (Beethoven)

Sollte übrigens nach BEETHOVEN zufällig FRANZ SCHUBERT auf dem Lehrplan stehen: Wie wäre es mit einer kleinen 'Schicksals-Forelle', d. h. einer Mischung aus dem behandelten Kopfsatz und dem bekannten romantischen Lied in neuer Synthese als Zwischenmahlzeit und Zugabe etwa in einem Schulkonzert (s. M5 auf der DVD zum vorliegenden Heft)?

www.musik-openbooks.de

Die Überlegungen dieses Beitrags sind Ergebnis einer langjährigen Tätigkeit des Autors an Musikhochschulen sowie in Lehrerfortbildungen und haben zu einer OpenBook-Veröffentlichung geführt (Ulrich Kaiser, Sonate und Sinfonie. Ein altes Thema auf neuen Wegen. Unterrichtsheft, Kommentarheft und Medien, Karlsfeld 2012). Sowohl das OpenBook als auch (dank freundlicher Genehmigung durch Brilliant Classics) die Soundfiles aller in den Unterrichtseinheiten behandelten Werke können auf der angegebenen Webseite kostenlos heruntergeladen werden.

Abb. 6: Tafelskizze zur Exposition der Sinfonie Nr. 5 (1. Satz)

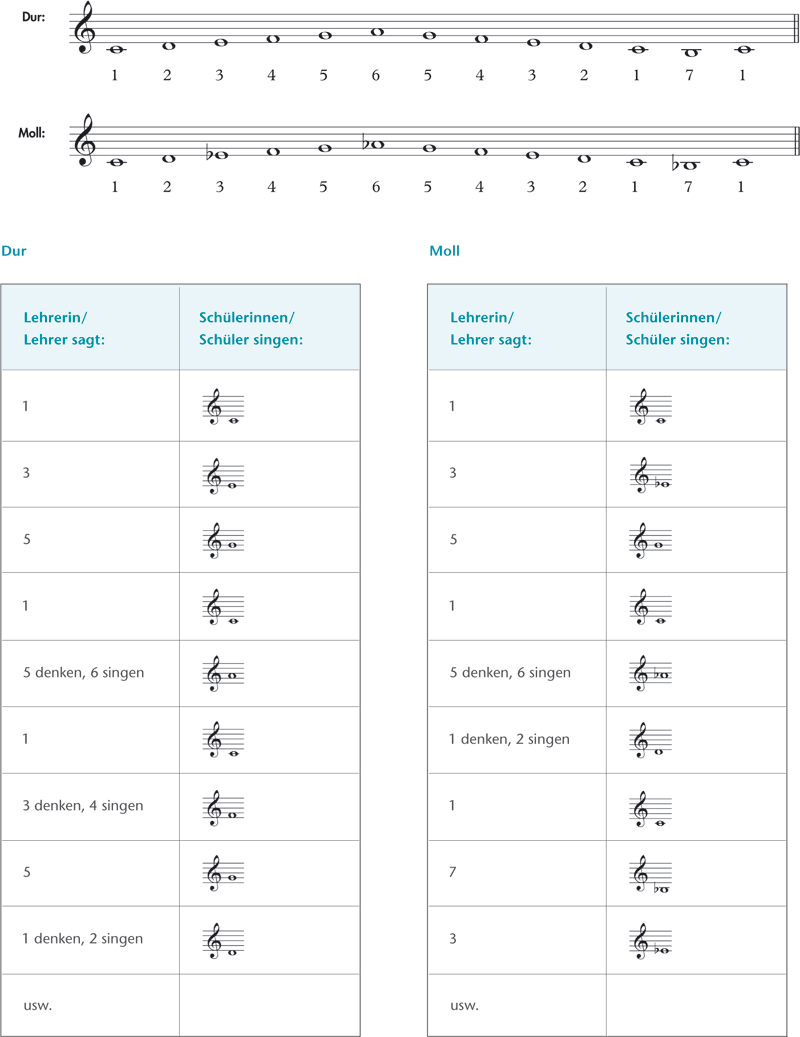

ANLEITUNG ZUR GEHÖRBILDUNG MIT ZAHLEN (DUR & MOLL) − M2

- Tonreihe vorspielen und langsam (bewusst) auf Zahlen singen lassen

- Nach einer Pause die Tonreihe wieder auf Zahlen singen lassen

- Schülerinnen sollen die Tonreihe nur vorstellen, der Lehrende dirigiert die Tonreihe.

Nur der letzte Ton der dirigierten Tonreihe (Grundton) wird von Schülerinnen und Schülern gesungen. - Darauf achten, dass immer wieder die 1 gesungen wird. Wenn der Grundton nicht mehr erinnert werden kann, muss die Tonreihe zum Auffrischen des Gedächtnisses wiederholt werden.

- Schwierig sind die Töne 2, 4 und 6. Diese Tönen werden leichter erinnert, wenn sich Schülerinnen und Schüler davor die 1, 3 oder 5 vorstellen.

Dur

- Vor dem Singen des Leittons ist immer der Grundton vorzustellen.

- Wird diese Übung mit Ruhe und Zeit für die Gedächtnisleistungen ausgeführt, bereitet das Singen der verminderten Quinte (4–7) in der Regel keine Probleme (weil zwei Töne im Bewusstein erinnert werden, nicht aber das dissonante Intervall).

Moll

- Wird die Tonreihe mit 7 als Leitton geübt, ist es sehr interessant, dass meist die verminderte Septime (6–7) als auch die verminderte Quarte (3–7) ohne Probleme gesungen werden können.

- Die Tonreihe mit der natürlichen 7 wird für die 5. Sinfonie von L. v. Beethoven benötigt.

DER ERSTE SINFONIEABSCHNITT − M1

2 x 2 = 4: Der erste Teil

In dieser Übung geht es darum, für den jeweils ersten Abschnitt einer Sinfonie Lautstärkediagramme zu erstellen. Zeichnen Sie beim ersten Anhören die Lautstärkediagramme eventuell noch auf ein Skizzenblatt, damit Sie sehen können, ob die Länge Ihrer Diagramme in die unten vorgegebenen Zeichenfelder passt. Für das erste Hörbeispiel ist der Lautstärkeverlauf des Anfangs vorgegeben:

Quelle:

Ulrich Kaiser, »Gehörbildung und Bildung im Hören«, in: Musica 46 (1992), S. 355-360.

Der originale Beitrag als PDF-Datei

ULRICH KAISER, MÜNCHEN

Gehörbildung und Bildung im Hören

Ulrich Kaiser arbeitet als freiberuflicher Chorleiter. Er unterrichtet Musiktheorie sowie Hörbildung an der Hochschule der Künste Berlin

und der Musikschule Wilmersdorf/Berlin.

Dieser Aufsatz soll dazu beitragen, die Gehörbildung aus ihrer praxisfernen Isolation zu befreien und so zu entwickeln, daß auditives

Erkennen, Wissen und Verstehen zu einer Einheit verschmelzen.

"Die Weise, wie wir beim Hören und Sehen etwas wahrnehmen, geschieht durch die Sinne, ist sinnlich. Diese Feststellungen sind richtig. Sie bleiben jedoch unwahr, weil sie Wesentliches auslassen. Wir hören zwar eine Bachsehe Fuge durch die Ohren, allein, wenn hier nur das Gehörte bliebe, was als Schallwelle das Trommelfell beklopft, dann könnten wir niemals eine Bachsehe Fuge hören. Wir hören allerdings durch das Ohr, aber nicht mit dem Ohr."

(Martin Heidegger)

Am Terminus "Gehörbildung", der eine eigenständige Disziplin zu bezeichnen scheint, fällt eine sprachliche Ungenauigkeit auf. Das Gehör als Instrument des Hörens ist nicht Gegenstand der Bildung. Vielmehr ist das Hören, das Ver-Nehmen eines Musikwerkes, die Vernunft im Sinne der Erkenntnisfähigkeit Gegenstand der Unterweisungen. Das Hören ist damit eine von der Erkenntnisfähigkeit und dem Wissen abhängige Größe. Ohne diese Tatsache zu berücksichtigen, wird die allgemein übliche Trennung des Theorieunterrichts von der Hörerziehung leider nicht als Mißstand des Musik(schul)alltags empfunden, sondern von an erkannten Pädagogen sogar explizit gefordert. Wird das symbiotische Ineinandergreifen von Hören, Wissen und Erkennen bei komplexen Höranalyseaufgaben anerkannt und praktiziert, so ist ein Verständnis dafür in der Elementargehörbildung meist nicht vorhanden. Die beim Hören von Intervallen immer noch anzutreffende "Methode Liedanfang" ist durch ihre einseitig harmonisch-metrische Fixierung ebenso schädlich und enttäuschend wie der in der Gehörbildungsliteratur zum Intervallhören dokumentierte Mangel an methodischen Hilfen. So wie schnelles Buchstabieren nie die Sinnvermittlungsgeschwindigkeit von Worten und Sätzen erreichen kann, so wird ein Erkennen von nicht in den Kontext eingebundenen Intervallen nie jene Rezeptionsgeschwindigkeit erreichen können, die für den kommunikativen Umgang mit Musikwerken notwendig wäre. Dieser Aufsatz soll dabei helfen, die Elementargehörbildung zu einer Elementar-Hör-Bildung, also zu einem fruchtbaren Fundament zu machen, das im Keim spätere Stadien enthält.

Elementare Hörbildung

Intervalle

Eine Grundvoraussetzung für den Hörbildungsunterricht ist der natürliche Umgang mit der Stimme. Damit ist auch eines seiner größten Probleme

angesprochen. Unterrichtserfahrungen zeigen, daß selbst Musikstudierende Hemmungen im Umgang mit ihrer Stimme haben. Diese Tatsache hat aber

nichts mit "Nicht-Hören-Können" oder sogar mit "Unmusikalität" zu tun. Auch wenn ein Unterrichtsziel das innere Klingen musikalischer Prozesse

sein sollte, bildet das Singen im Unterricht die einzig verläßliche Möglichkeit, Denk- bzw. Hörwege hörbar, also für den Unterrichtenden

erfahrbar zu machen. Das Singen darf jedoch nie zu einem Selbstzweck erstarren. Das geistig nicht geführte Singen zeigt sich oft, wenn eine

Melodiephrase richtig wiederholt wird, die schriftliche Fixierung jedoch mißlingt. Richtiges Nachsingen einer Melodie beinhaltet nicht

zwingend ein sie erkennendes Hören. Eine Überbetonung der Stimmarbeit, die auch anerkannte Gehörbildungsschulen in den Bereich der

Gesangsübungshefte abrutschen läßt, verhindert durch die Überlagerung von Stimm- und Hörproblemen eine gezielte Hilfeleistung bei den

hörspezifischen Schwierigkeiten.

Eine weitere Voraussetzung ist das Hören und Singen von kleinen und großen Sekunden auf- und abwärts und ein müheloses Oktavieren beliebiger

Töne. Um ein späteres Ad-hoc-Erfassen der Intervalle nur durch den Klangcharakter zu ermöglichen, bietet sich eine erste auditive

Unterscheidung der Intervalle nach ihrer Qualität an. Diese physikalisch-determinierte Ordnung, die sich nach den Verhältnissen der

Schwingungszahlen richtet, erfordert die Einordnung in drei Kategorien:

- Dissonanzen

- Unvollkommene Konsonanzen

- Vollkommene Konsonanzen

Die Trennung der Kategorien in der Elementarhörbildung und die Ausnutzung unterschiedlicher methodischer Hilfen innerhalb einer Kategorie erwiesen sich in meiner Unterrichtsarbeit als sehr ergiebig.

1. Dissonanzen

Als Dissonanzen in der intervallischen Hörbildung müssen Sekunden, Septimen, Nonen und die verminderte Quinte bzw. übermäßige Quarte - im

folgenden als Tritonus bezeichnet - unterschieden werden. Das Erkennen der Sekunden sollte als eine der o.g. Voraussetzungen keine Probleme

bereiten. Die Sekunden, die als melodisches Ereignis eingeführt worden sind und die für die Dissonanz auflösung von größter Wichtigkeit werden,

stellen als vertikales Ereignis eine außergewöhnliche Dissonanzbehandlung dar. Der Ordo Naturalis kontrapunktischen Denkens ist der Bezug zur

tiefsten Stimme, zum Basiston einer Klangsäule. Die Sekunddissonanz, in der sich die tiefere Stimme stufenweise abwärts auflöst, wird dabei

nur erklärbar, wenn sie als Septimdissonanz mit vertauschten Stimmen verstanden wird. Diese Trennung von Basis- und Bezugston, die auch

historische Wurzel für die spätere Unterscheidung der Musiktheorie zwischen Basis- und Fundamentstimme ist, muß in ihrer differenzierten

Betrachtungsweise in der Elementarhörbildung noch nicht notwendig vollzogen werden. Die Unterscheidung der Sekunden von Septimen und Nonen

erfolgt im allgemeinen ohne Schwierigkeiten. Septimen und Nonen lassen sich wiederum in der Hörbildung ihrer Qualität nach unterscheiden.

Große Septimen und kleine Nonen haben einen stärkeren Dissonanzgrad als kleine Septimen und große Nonen. Dies assoziative Er fassen des

Klangwertes wird im direkten Vergleich leicht zu bewältigen sein, muß jedoch so geübt werden, daß auch ohne direkte Vergleichsmöglichkeit

über einen "inneren Vergleich" der Dissonanzgrad sichererfaßt werden kann. Ist diese Fähigkeit vorhanden, so sollte der dissonierende Ton,

also der obere Ton des Intervalls, stufenweise abwärts aufgelöst werden. Die Syncopatiodissonanz ist in der Geschichte immer - der

"Gravitationskraft" folgend - stufenweise abwärts aufgelöst worden. Mora und Retardatio, in der musikalischen Rhetorik bewußte Abweichungen

von der Norm, müssen auch auditiv als Sonderfälle verstanden und sollten deshalb in der Hörbildung erst zu einem späteren Zeitpunkt

zugelassen werden. Seide Eigenschaften, Dissonanzgrad und Auflösungsbewegung des oberen Tones, lassen nun eine eindeutige Intervallbestimmung

zu.

Tabelle I

zur Bestimmung eines dissonanten Intervalls

| Bestimmung des Dissonanzgrades | und Auflösung der oberen, dissonierenden Note | ergeben das zu bestimmende Intervall |

|---|---|---|

| scharf | kl. 2 | kl. 9 |

| scharf | gr. 2 | gr. 7 |

| mild | kl. 2 | kl. 7 |

| mild | gr. 2 | gr. 9 |

| Sekunden in Gegenbewegung zusammen | = verminderte Quint | |

| Sekunden in Gegenbewegung auseinander | = übermäßige Quart |

Das singende Auflösen der Dissonanzen kann bald in eine denkende, eine innerlich klingende Auflösung umgewandelt werden. Das logisch folgernde Hören wandelt sich also durch die Verin nerlichung in einen Klangcharakter, Auflösung und Kontext synchron erfassenden Vorgang. Dadurch, daß Auflösung mit der Dissonanz vorerst untrennbar verbunden wird, erschließt das intervallische Hören zwangsläufig größere Strukturen. Das Erfassen einer kleinen bzw. großen Septime in der Mehrstimmigkeit harmonischer Topoi wie Quintfallsequenz oder Phrygische Wendung ist kaum schwieriger als in der Zweistimmigkeit. Das mehrstimmige Hören ist also nicht Resultat der Progression "Ein-, Zwei-, Drei-, Vierstimmigkeit, Dur/Moll Trennung inkl.", sondern kann gleichzeitig zur intervallischen Hörbildung eingeführt werden.

Abschließend noch einige Erklärungen:

1. Die kleine Septime wird durch eine kleine Sekunde zur Auflösung gebracht. Daß auch die Auflösung durch eine große Sekunde in der

Literatur selbstverständlich ist[1], widerspricht nicht der Tat sache, daß selbst

sehr junge Menschen die kleine Septime fast immer einen Halbton abwärts auflösen. Durch die Häufigkeit der Dominant-Tonika Verbindungen in

Dur, das im Gegensatz zum Moll physikalisch durch die Natur der Obertonreihe gegeben ist, oder kontrapunktisch gesehen durch die Stationen

Antepaenultima und Paenultima einer Klausel mit Leittonanschluß in der Oberstimme, wird dieses Hörverhalten determiniert. Ein Einbeziehen

dieser Vor-Kenntnisse erscheint mir legitim, da im weiteren Studienverlauf durch weiterreichendes Wissen auch die Dissonanzauflösung

differenziert werden kann.

2. Um ein Mißverständnis zu vermeiden, sollte darauf hingewiesen werden, daß die Nonensyncopatio in zweistimmigen Kompositionen der

"klassischen" Vokalpolyphonie eher eine Ausnahme darstellt. Der Wechsel von einem Zustand großer Spannung in einen der äußersten Ruhe

(None in Oktave) wurde als das "Ohr" verletzend angesehen. Ist die Auflösung der großen Septime in die Oktave durch Spannungszustände und

die Gesetzmäßigkeit ihrer Verknüpfung verboten worden, so wird die Erklärung der Nonensyncopatio als eine Septimensyncopatio mit einer

Klangzusatzstimme im Unterterzabstand notwendig.

3. Der Tritonus sollte als letzte Dissonanz besprochen werden[2]. Auditiv

durch die Bewegung beider Stimmen von den übrigen Dissonanzen leicht zu unterscheiden[3],

ist die terminologische Differenzierung zwischen Intervalldissonanz und Akkorddissonanz unverzichtbar.

4. Die Schwierigkeit, die Qualität der Quarte zu bestimmen, ist auch in der Geschichte musiktheoretischer Reflexionen ablesbar.

Physikalisch ist die Quarte eine vollkommene Konsonanz und legitimiert so die hier empfohlene Hörweise in der Elementarhörbildung.

Satztechnisch bildet die Quarte eine Dissonanz. Die Frage, ob die Quarte historisch überhaupt eine primäre Dissonanz darstellt oder ob sie als

sekundäre Dissonanz[4] zu verstehen ist, lasse ich hier offen.

Unvollkommene Konsonanzen

Voraussetzung für das intervallische Hören in dieser Abteilung ist das bereits geübte Singen der Sekunden, das sichere Erfassen des untersten

Tones einer Klangsäule bzw. eines Intervalls und die Unterscheidung des Tongeschlechts. Das häufig Frauenstimmen schwerer fallende Erfassen

eines tiefsten Tones läßt sich durch Konzentrations- und Oktavierungsübungen trainieren. Dabei bilden elektrisch verstärkte Bässe der

sogenannten "Schlagermusik" ein hervorragendes Potential an Hörübungen. ln meinem Unterricht konnte ich beim Erfassen des Tongeschlechts fast

immer das assoziative Hörverhalten durch Wiederholung schnell so weit entwickeln, daß Irrtümer nur noch vereinzelt auftraten und der Schritt

zum analyti schen Erfassen der Terzschichtung überflüssig wurde.

Große und kleine Terz

Anders als bei dem Hören der Dissonanzen ist hier das Singen beider Töne unerläßlich. Nur so kann das Erfassen des Basistones als Basiston

sicher gestellt und das Verwechseln komplementärer Intervalle ausgeschaltet werden. Das Messen der Terzen durch diatonische Auffüllung ist

einer Gleichsetzung von Moll und Dur vorzuziehen. Diese Analogie ist nur dann statthaft, wenn tiefster Ton und Fundamentton identisch sind.

Durch bewußtes Wählen des vorherigen Intervalls wird sehr schnell eine kleine Terz mit Dur und eine große mit Moll in Verbindung gebracht.

Diese gesungene Distanzmessung kann bald in ein innerliches Abschreiten übergehen, bis sich ein assoziatives Unterscheiden der Terzen

einstellt.

Große und kleine Sexte

Auch hier müssen beideTöne stimmlich fixiert werden. Danach lassen sich die harmonischen lmplikationen dieser Spezies für die Hörbildung

sinnvoll nutzen. Die Lernenden sollen dabei in das Sextintervall einen weiteren Ton improvisieren und eine Dreiklangstruktur herstellen.